Птицеводство – ключевая отрасль сельского хозяйства, отличающаяся динамичным развитием. Несмотря на то, что процент потребителей - «мясоедов» снизился с 85% (2019) до 71% (2021), за прошлый год продажи мяса в мире выросли на 19,2 %. При этом примерно треть общемирового потребления мяса приходится на курятину (отчёт The Power of Meat 2021). По полезности мясо птицы занимает второе место (после крольчатины), так как обладает достаточно низкой калорийностью, но при этом содержит много незаменимых белков и мало жиров. Производство и переработка яиц – не менее важная часть птицеводства.

Короткий производственный цикл и пользующаяся высоким спросом продукция позволяет отрасли птицеводства занимать ведущие позиции в сфере животноводства в мировом масштабе. Для сохранения лидирующих позиций в условиях рыночной экономики птицеводческим предприятиям необходимо постоянно наращивать количество конкурентоспособной продукции. В то же время, интенсификация промышленного производства, позволяющая на ограниченной территории выращивать большое поголовье птицы, – основная причина распространения инфекционных заболеваний.

Одним из самых распространенных заболеваний у сельскохазяйственной птицы является респираторный микоплазмоз. На долю респираторного микоплазмоза и колибактериоза птиц приходится 76 % всех инфекционных болезней (А. И. Ятусевич, В. А. Герасимчик, 2019).

Что такое респираторный микоплазмоз птиц

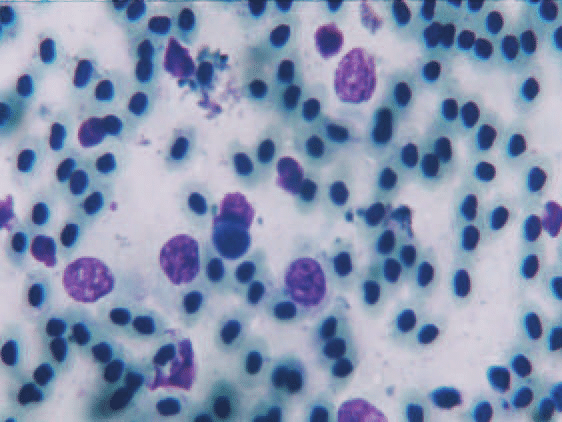

Респираторный микоплазмоз – инфекционная болезнь, поражающая органы дыхания. Возбудители заболевания – микоплазмы. Данные микроорганизмы не имеют клеточной стенки, отличаются небольшим количеством генетического материала и являются самыми маленькими на планете бактериями. Из 102 известных науке видов бактерий рода Mycoplasma для птицы патогенны 8.

Возбудитель респираторных заболеваний, занимающий промежуточное положение между бактериями и вирусами, был описан Нельсоном и Гибсом в 1936 году. Микоплазменная инфекция впервые была выявлена в США и Канаде. На территории бывшего Советского Союза болезнь зарегистрирована после завоза инкубационного яйца с американского континента в конце 50-х годов. В 1961 году по рекомендации Международного эпизоотического бюро хроническую респираторную болезнь птицы стали называть респираторным микоплазмозом.

Инфекционные свойства микоплазмы сохраняют при минусовых температурах до 3-х лет, при жаре – до 17 дней. На скорлупе яиц патогены могут жить до 5 суток и до полумесяца – на несменяемой подстилке. Опытным путем установлено, что при напольном содержании 1 цыпленок за 60 дней может инфицировать до 400 других птиц стада. При клеточном содержании процесс распространения микоплазм происходит не так быстро (Т. Н. Рождественская, А. Н. Борисенкова, С. В. Панкратов). В течение продолжительного периода патогены обитают в желтках яиц, полученных от зараженных птиц.

Особенно восприимчивы к микоплазмам цыплята от 3-недельного до 5-месячного возраста и куры в начале яйцекладки (5 – 6 месяцев). Респираторному микоплазмозу подвержены практически все домашние птицы отряда куриных.

Пути передачи микоплазменной инфекции

Основной путь передачи инфекции – через снесенные зараженные яйца. Поэтому инкубацию яиц, полученных из других птицеводческих предприятий, проводят отдельно, а выведенных цыплят держат изолированно от основного стада до 6-месячного возраста. Перед закладкой яйца в инкубатор проводят его обеззараживание дезинфицирующим средством ЮНИДЕЗ-1, производящийся компанией БЕЛАГРОГЕН. Растворы дезинфицирующего средства ЮНИДЕЗ-1 удобны в применении, а также экологически безопасны, не летучи, взрывобезопасны и не агрессивны.

На небольшие расстояния возбудитель передается воздушно-капельным путем. При аэрогенном способе заражения микоплазмы задерживаются у птицы в носовой полости, редко проникая в нижние отделы дыхательного тракта. Это объясняется тропизмом патогена к эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей.

Контактный путь передачи заболевания носит ограниченный характер. Источник возбудителя инфекций – больные или переболевшие птицы, их выделения. Возможные пути заражения – через яйца, скорлупу, погибшие эмбрионы. В организм паразиты попадают с водой, кормами, через подстилку и хозяйственный инвентарь. При выгульном содержании птицы, болезнь разносят блохи, клещи, куриные вши при недостаточной санитарной обработке.

Стадии респираторного микоплазмоза у птиц

Особенностью респираторного микоплазмоза у птиц является вялотекущее распространение, заразность и высокая эмбриональная гибель в последние дни выведения в инкубаторе.

Можно выделить четыре стадии протекания болезни.

1. Латентная стадия варьируется от 5 до 17 суток. Микобактерия, проникнув в дыхательную систему, размножается, с кровью проникает во все органы и ткани, вызывая в них патологические процессы. Признаки заболевания незаметны.

2. На втором этапе появляются трахеальные хрипы примерно у каждого десятого цыпленка. У остальной птицы симптомы не наблюдаются. Надо обратить внимание на самочувствие петухов, так как они более восприимчивы к заболеванию, чем куры.

3. Третья стадия характеризуется проявлением выраженной симптоматики из-за активного сопротивления организма инфекции. Больная птица кашляет, дышит с открытым клювом, вытягивает шею, позевывает. У нее наблюдаются слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, затормаживается внимание, ухудшается аппетит. И как следствие снижается масса тела и яйценоскость.

У цыплят вследствие отсутствия развитого иммунитета поражаются воздухоносные мешки и легкие. Особенно тяжело протекает болезнь у бройлеров из-за активного роста и слабой сопротивляемости организма инфекциям.

Типичный признак заболевания индеек – увеличение подглазничных синусов, что придает голове искаженную форму.

Заболевание у птиц обычно протекает при нормальной температуре тела.

На последнем этапе болезнь переходит в хроническую форму. У выздоровевшей птицы сохраняется пожизненный иммунитет к микоплазме. Птица становится носителем и распространителем Mycoplasma gallisepticum.

Выраженной сезонности заболевание не имеет. Летальность среди цыплят достигает от 10 до 25 %, у взрослой птицы смертность держится на отметке 4 – 6 % (А. Ф Кузнецов, 2002).

Современные методы исследования позволяют точно и в короткие сроки выделить возбудителя и дифференцировать его от других видов микроорганизмов. В последние годы для обнаружения микоплазм применяют метод ПЦР.

Экономический ущерб от заражения микоплазмозом

Экономический ущерб от заболевания складывается из уменьшения яйценоскости у птицы в среднем на 20 %, истощения цыплят-бройлеров, гибели эмбрионов и молодняка. Количество неоплодотворенных яиц составляет до 10 % (Б. Ф. Бессарабов, 2007). Увеличивается количество затраченного корма к единице полученной продукции. Сюда можно добавить затраты на закупку недостаточно эффективных при респираторном микоплазмозе лекарственных средств.

Лечение заболевания

В условиях жесткой конкуренции, руководителям птицеводческих предприятий стоит серьезно подходить к выбору медикаментов с профилактической и лечебной целью

Для лечения респираторного микоплазмоза компания БЕЛАГРОГЕН предлагает препарат ТИАМУЛЛИНУМ, который обладает широким спектром противомикробного действия и активен в отношении микоплазм у птицы.

ТИАМУЛЛИНУМ применяют внутрь индивидуально или групповым способом, добавляя в корм или в виде водного раствора. Лекарственное средство быстро проникает в органы и ткани, достигая максимальных концентраций в организме птицы через 4 часа. Выводится ТИАМУЛЛИНУМ из организма естественным путем.

Следует неукоснительно следовать инструкции по дозировке препарата. Суточная доза для цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур-несушек, индюшат и утят составляет 25–50 мг препарата на 1 кг массы тела птицы, что соответствует 11–23 мг тиамулина гидрофумарата на 1 кг массы тела птицы, или 1 кг препарата на 2–3,5 тонны питьевой воды.

Срок годности приготовленного раствора не превышает 24 часов.

Лечение проводится в течение 3 – 5 суток.

В рекомендуемых дозах ТИАМУЛЛИНУМ не вызывает побочных явлений.

ТИАМУЛЛИНУМ зарекомендовал себя в лабораторных условиях и на практике как надежное и безопасное средство борьбы с респираторным микоплазмозом птицы.

Часто респираторный микоплазмоз протекает вместе со вторичными заболеваниями, вызванными различными патогенами. В этом случае болезнь носит более тяжелый характер, увеличивается смертность птицы (B. C. Гусев, 2003).

При поражении сельскохозяйственной птицы бактериальными инфекциями в совокупности с респираторным микоплазмозом компания БЕЛАГРОГЕН предлагает ветеринарный препарат ТИЛОБАГ, обладающий широким спектром противомикробного действия и высоко результативный в отношении микоплазм.

Применяя ветеринарные препараты ТИАМУЛЛИНУМ, ТИЛОБАГ, ЮНИДЕЗ-1, удается локализовать распространение инфекционной болезни, вызванной микоплазмами, снизить уровень циркуляции возбудителя в стаде, увеличить продуктивность несушек и бройлеров, более рентабельно использовать корма, обеспечить сохранность поголовья, повысить финансово-экономическую устойчивость хозяйств.